ワクチンで備える

子どものワクチン接種ガイド

「何歳までに何を打つんだっけ?」「副反応が心配で迷っている…」そんなふうに、不安や疑問を感じながら調べている保護者の方へ。

子どものワクチン接種の役割や定期接種スケジュールについてご紹介します。

「何歳までに何を打つんだっけ?」「副反応が心配で迷っている…」そんなふうに、不安や疑問を感じながら調べている保護者の方へ。

子どものワクチン接種の役割や定期接種スケジュールについてご紹介します。

子どものワクチン接種について、迷っている保護者の方は少なくありません。

「守る力の弱い子ども」を守る手段

子どもは、まだ免疫が未熟で感染症にかかりやすく、重症化しやすいです。

近年流行している「百日せき」や「はしか」は、子どもが感染すると亡くなることもあります。

また「はしか」はこれといった治療法はありません。

まだ小さいのに注射は可哀想…と感じると思いますが、ワクチンは、治療が難しく、命に関わる感染症から子どもを守るために大切なことです。

共働きなどで忙しい方へ

例えば、感染症で突然の高熱 → お迎え・看病 → 自宅待機 → 仕事の調整…

といった負担を減らすためにも、“予防の準備”に時間をつくっておく価値があります。

保育園でよく流行る「インフルエンザ」などは、任意接種でも受けておくと家庭の混乱を防げる可能性があります。

経済的に負担を感じているご家庭へ

「定期接種」に指定されているワクチンは、原則として無料です。

任意接種は自己負担になるものもありますが、自治体によっては費用の助成制度や一部補助もあります。

迷ったら、まずはお住まいの市区町村や保健センターのホームページなどをチェックしてみてください。

アレルギーや副反応が心配な方へ 「ワクチンで以前高熱がでた」「アレルギー体質で不安」という場合は、まずはかかりつけ医に相談してみましょう。医師が体質や体調を見ながら「接種すべきかどうか」「どのタイミングがいいか」を一緒に判断してくれます。

子どものワクチンは、「すぐに決めなきゃいけないもの」ではありません。

接種がはじまる生後2ヶ月までに、たくさん迷って、調べて、医師や家族に相談して…そうやって納得しながら進めましょう。

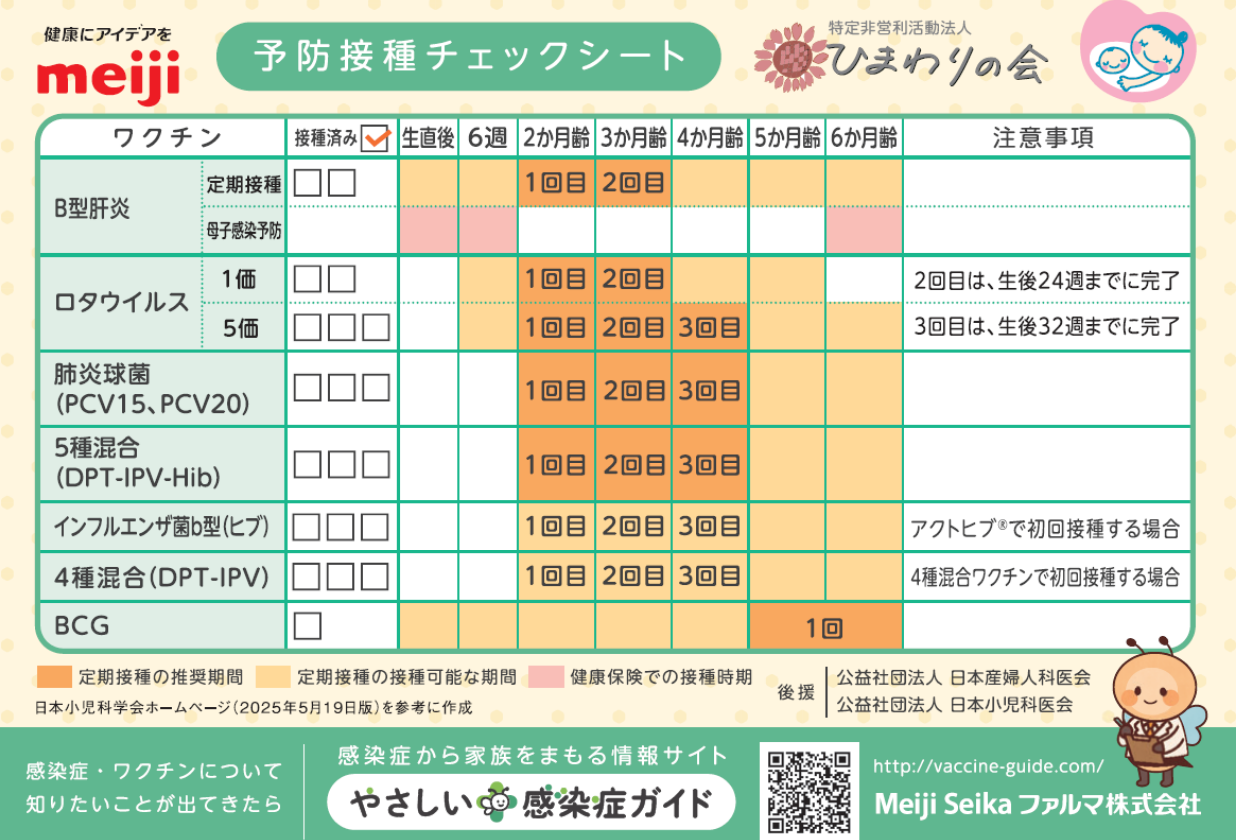

日本では、子どもを感染症からしっかり身を守れるように、厚生労働省が「この時期にこのワクチンを無料で受けましょう」と決めた定期接種という仕組みがあります。

生後2か月から始まる接種が多く、複数のワクチンを同時に受けるケースも珍しくありません。

予防接種スケジュール(2025年4月版)

定期接種の主なワクチン

(2025年時点)とおすすめの接種時期※数字は接種回数

0歳 生後2ヶ月になったらすぐに同時接種で必要回数を受けましょう。

1歳~ 1歳の誕生日が来たら受けましょう。5本を同時接種で受けることもできます。

3歳~

小学6年生~高校1年生

※接種可能な時期にある程度幅がある場合、接種可能となる最初の年齢・月齢で記載しています。ただし、接種の標準的なタイミングが定まっている場合は、そちらを優先しています。

※一部、任意接種のなかで推奨されているワクチンを含みます。電子添文に記載のない推奨を含みます。

※1 添付文書には記載されていませんが推奨する期間になります。

NPO法人VPDを知って、子どもを守ろうの会「予防接種スケジュール」任意接種のワクチンは、国がそれを使うことを認めているものの、「予防接種法」で規定されていないワクチンのことです。

任意接種のワクチンは、費用負担がありますが、その重要性は、定期接種のワクチンと同じです。

一時的な費用の負担はありますが、お子さんのこれからの長い人生を考えて、ワクチンで予防できる病気にかからない、かかっても軽く済ませるためにも任意接種のワクチンを接種して予防することが重要です。

1.母子手帳と予防接種の案内をチェック

2.かかりつけ医に相談して予約

3.予診票を記入する。 当日の体調や過去の接種歴を確認します

4.接種当日は体調確認のうえ来院 確認しておくこと

5.接種後15〜30分程度の様子見タイム ごくまれにアレルギー反応(アナフィラキシー)などが起こることがあるため、医師の近くで待機するのが安心です。

接種部位(腕)が赤くなったり、軽く腫れたりするのはよくある反応です。数日でおさまることが多く、冷やすと楽になる場合もあります。

また、発熱やだるさ、機嫌の変化があることもありますが、一時的なもので、ほとんどは自然に回復します。

食事はどうする?

普段通りでOK!食欲があればいつも通りで構いません。

発熱している場合や機嫌が悪いときは、消化のよいもの・水分補給を意識しましょう。

入浴してもいいの?

熱がなければ入浴OKです。

ただし、長風呂や湯あたりには注意し、注射した腕は強くこすらないようにしましょう。

登園・登校は?

体調が安定していれば、翌日から登園・登校して問題ありません。

ただし、接種後に発熱や不機嫌、だるさが続くようであれば、無理をさせずにお休みしましょう。

保護者が気をつけて見ておきたいサイン

このような場合は、迷わず医療機関へ相談しましょう。

ワクチン接種は、子どもにとっても小さな緊張や負担がかかることがあります。

おうちに帰ったら、「えらかったね」「がんばったね」と声をかけてあげることも、心のケアのひとつです。

出典:厚生労働省「予防接種・ワクチン情報」より当社作成

監修医師:中野 貴司 川崎医科大学 小児科学特任教授、日本小児科学会 小児科専門医・指導医、日本感染症学会 感染症専門医・指導医、ICD制度協議会 インフェクションコントロールドクター

/

— Meiji Seika ファルマ株式会社 (@Meiji_Seika_p) October 1, 2025

「#話そうワクチン」プロジェクト

新CMを本日よりTVやTVerで放映開始!

\

感染症から人々を守りたいと願う医師の姿と、当社が実施した調査結果を伝え、ワクチンについて医師との対話が生まれることを目指しています。 pic.twitter.com/BRpvvoyDh7