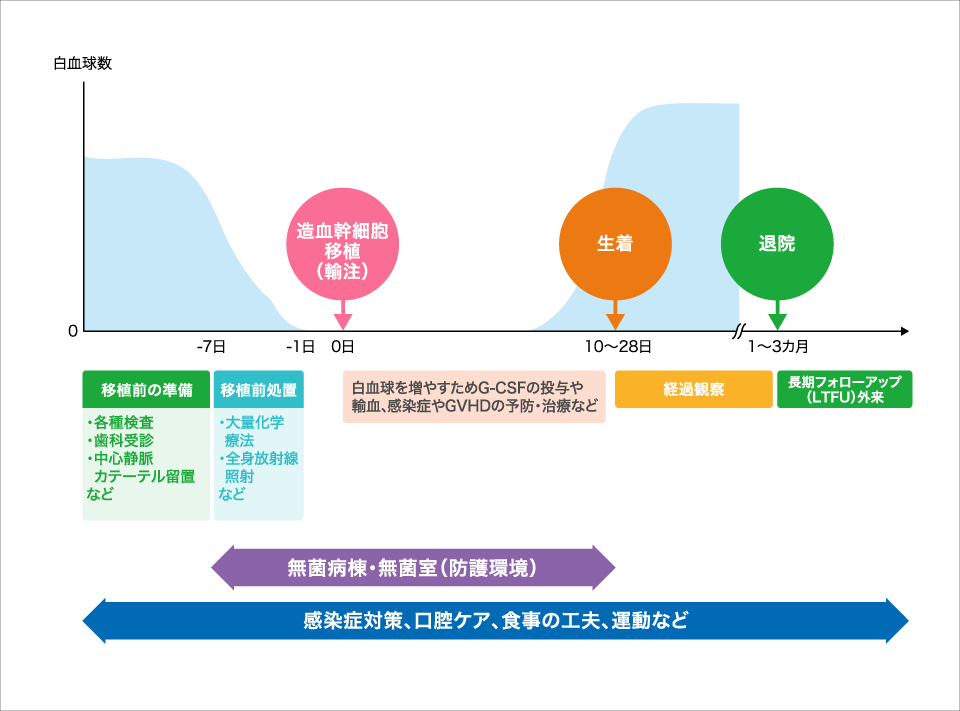

赤血球・白血球・血小板などの血液の成分を作るはたらき(造血機能)は、骨髄という骨の中にある組織が中心的な役割を担います。白血病や悪性リンパ腫などの血液がんの患者さんでは、化学療法後も骨髄や体内にがん細胞が残存することがあります。また、再生不良性貧血の患者さんでは、造血機能に異常が起きて正常に血球が作れないことがあります。造血幹細胞移植は、このような患者さんに対し、健康な造血幹細胞を移植することで、正常な造血機能を回復させ、がん細胞や異常細胞を駆逐し完治を目指す治療法です。造血幹細胞移植は、下記のような流れで行われます 。

注:自家造血幹細胞移植の場合は患者さん自身の造血幹細胞を事前に採取し保存しておく必要があります。

出典:国立がん研究センターがん情報サービス 造血幹細胞移植とは(https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/HSCT/hsct02.html)(2024年5月1日アクセス)より作図

移植をする約1週間前から、大量化学療法や放射線治療でがん細胞や異常細胞を消滅(移植前処置)させて、造血幹細胞の輸注(移植)を行います。輸注自体は1日で行う全身処置です。移植後に免疫機能や正常な血球を造り出す機能が回復(生着)し、退院に至るまでには約1~3ヵ月かかるとされています。

造血幹細胞移植は、『誰の』・『どの』造血幹細胞を使うかによって、種類と方法が異なります。まずは、患者さん自身から取り出した造血幹細胞を使う『自家造血幹細胞移植』と、ドナーさん(他人)から提供された造血幹細胞を使う『同種造血幹細胞移植』の2種類に大きく分類されます。

自家造血幹細胞移植は、患者さん自身の造血機能が保たれている間に造血幹細胞を取り出して保存しておき、その後、大量の抗がん剤などを用いた強力な治療(化学療法)によって血液内のがん細胞を消滅させたのちに、保存していた造血幹細胞を患者さんの体の中に戻す治療法です。あくまで抗がん剤が主役の治療法で、主には悪性リンパ腫や多発性骨髄腫の患者さんに対して行われます。患者さん自身の造血幹細胞を使うため、GVHD(移植片対宿主病:ドナーさん由来の免疫細胞が患者さんの臓器を異物と見なして攻撃する)がおこらないことや、移植後の造血機能や免疫機能の回復が早いといったメリットがあります。しかし、治療を受ける前の患者さんから造血幹細胞を取り出すため、がん細胞が微量に混入している可能性や、大量の抗がん剤を用いても体内のがん細胞を駆逐できない可能性もあり、移植後にがん細胞が再び増加するリスクもあります。

同種造血幹細胞移植は、血のつながりのある親族をドナーとした『血縁者間移植』のほか、血縁関係がない方をドナーとした『非血縁者間移植』があります。『非血縁者間移植』では、骨髄バンクに登録された方をドナーとした場合や、さい帯血バンクに保存・管理されているさい帯血(へその緒(さい帯)や胎盤から採取した血液)を用いた場合が該当します。

同種造血幹細胞移植では、患者さんと同じHLA(白血球の型)を持つ造血幹細胞を多く含んだ血液をドナーさんより採取し、患者さんへ移植する治療法となります。急性白血病や骨髄異形成症候群などの血液がんや、再生不良性貧血など造血機能が落ちた患者さんに対して行われます。ドナーさんの造血幹細胞を移植するため、患者さんのがん細胞は混入しません。また、GVL効果(移植片対白血病効果/移植片対リンパ腫効果:ドナーさんの免疫細胞が患者さんのがん細胞を攻撃する) が期待できます。しかし、患者さんの免疫細胞がドナーさんの血液細胞を異物と見なして攻撃したり(拒絶反応)、GVHDが発生したりするリスクがあるため、同時に免疫抑制薬による治療が必要です。また造血機能や免疫機能の回復に時間がかかるため、感染症のリスクが高くなります。

次に、どこから採取した造血幹細胞を使うかによって、骨髄移植、末梢血幹細胞移植、さい帯血移植の3種類に分類されます(下表)。なお、同種造血幹細胞移植では、3種類全ての細胞を使うことができ、それぞれメリット・デメリットを考えたうえで、適した細胞を選択します。一方、自家造血幹細胞移植では、現在、ほとんどの患者さんで、自身の末梢血から取り出した造血幹細胞を用いる末梢血幹細胞移植が行われています。

| 骨髄移植 | 末梢血幹細胞移植 | さい帯血移植 | |

|---|---|---|---|

| メリット |

|

|

|

| デメリット |

|

|

|

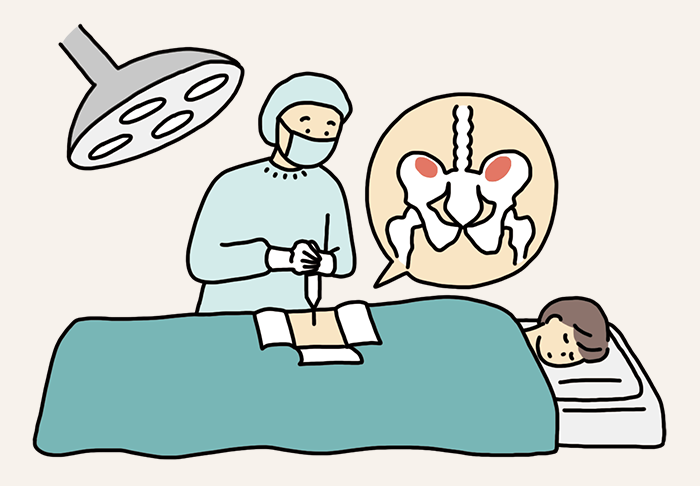

ドナーさん(同種造血幹細胞移植の場合)や、患者さん自身(自家造血幹細胞移植の場合)の腰の骨(腸骨)の骨髄に針を刺し、造血幹細胞を多く含む骨髄液を採取して、その後、移植前処置を済ませた患者さんへ、点滴・輸血のように血管内を通じて輸注されます(これを移植と表現しています)。移植に用いる骨髄液を採取するためには、骨髄穿刺を何度も行って少量ずつ採取する必要があるため、ドナーさんに全身麻酔を使用して採取が行われます。ドナーさんにとっては、全身麻酔そのものによるリスクのほか、取り出した部位に痛みが残るなどのデメリットがありえます。ドナーさんの骨髄採取術は1日のみです。一方、患者さんにとっては、同種骨髄移植でもGVL効果が期待できることに加え、同種末梢血幹細胞移植に比べると慢性GVHDがおこりにくいと考えられています。骨髄移植では、通常、生着までには3週間前後かかるとされています。

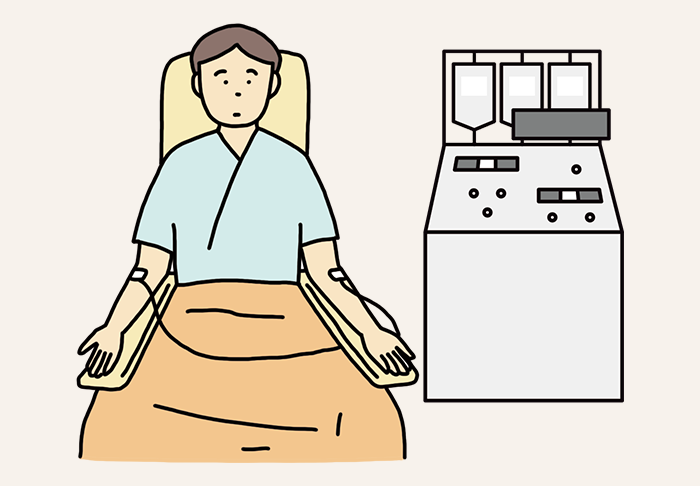

白血球を増やす効果のあるG-CSF(顆粒球コロニー刺激因子)という薬を多量に連日投与すると、一時的に骨髄中から末梢の血管内へ造血幹細胞が流れ出てきます。末梢血幹細胞移植では、このG-CSFを投与して造血幹細胞を末梢血に動員し、患者さん自身(自家造血幹細胞移植の場合)やドナーさん(同種造血幹細胞移植の場合)の血管から透析のような機器をつかって造血幹細胞を取り出します(アフェレーシス)。取り出された造血幹細胞は、移植前処置を済ませた患者さんの血管内に輸注(移植)されることになります。

ドナーさんにとっては、造血幹細胞を取り出すときに腕などの静脈から取り出し、全身麻酔を必要としないために、骨髄採取に比べて負担は少なめです。また、患者さんにとっては、生着まで2週間前後と比較的早いため、最近の移植方法の中では主流となっています。同種末梢血幹細胞移植でも骨髄移植と同様にGVL効果が期待されます。

一方で、ドナーさんの負担が少ないがゆえに、移植に必要な量の造血幹細胞を1日で取り出せない場合は、2~3日続けてアフェレーシスをすることもあります。また、他の移植法に比べリンパ球(免疫細胞)がやや多く混入しているため、同種移植では慢性GVHDが移植後数ヵ月~数年経過してからおこる可能性もあります。

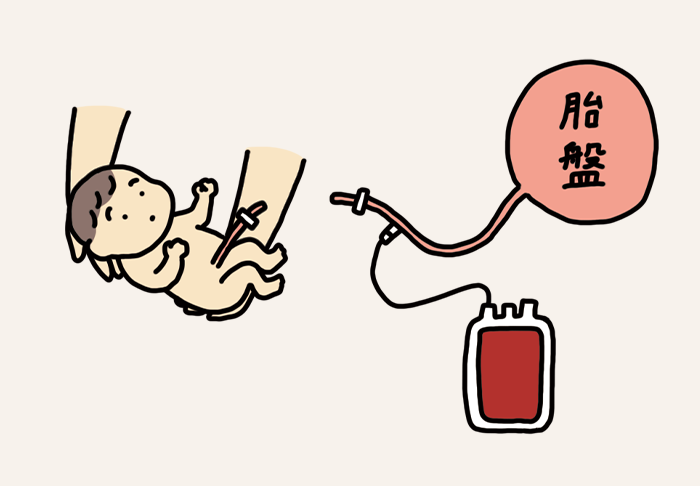

胎盤やさい帯(へその緒)には、造血幹細胞が含まれる血液(さい帯血)が存在しています。さい帯血の採取には、出産後、胎盤が子宮内にまだあるときに採取する娩出前採取と、胎盤が取り出された後に採取する娩出後採取がありますが、鮮度のよい造血幹細胞を取り出すために、娩出前採取が主流となっています。出産後の胎盤やさい帯に針を刺すため、ドナーさんの体への負担や赤ちゃんへの影響はありません。採取されたさい帯血は、公的さい帯血バンクが冷凍保存・管理しており、このようなさい帯血は冷凍保存されたまま移植施設へ運搬され、移植前処置を済ませた患者さんの血管内に解凍直後に輸注(移植)されます。さい帯血は申請してから比較的早く入手することができます。しかし、骨髄液や末梢血幹細胞などに比べて、さい帯血の1unit中に含まれる造血幹細胞の量が少ないため、生着までには約3~4週間と時間がかかるとされています。また、免疫機能や正常な血球を造り出す機能の回復が見込まれなかったり、回復しても再び減少してしまったりする「生着不全」のリスクも高いとされています。

HLA(ヒト白血球抗原)とは白血球の型のことです。輸血をするときに血液型(赤血球の型)が適合するか確認するように、造血幹細胞を移植するときにも患者さんとドナーさんのHLA型が適合するか確認する必要があります。HLA型の適合率が高いほど、移植後に重度のGVHDがおこる可能性が低くなり、免疫機能や正常な血球を造り出す機能の回復も早くなる可能性が高まります。

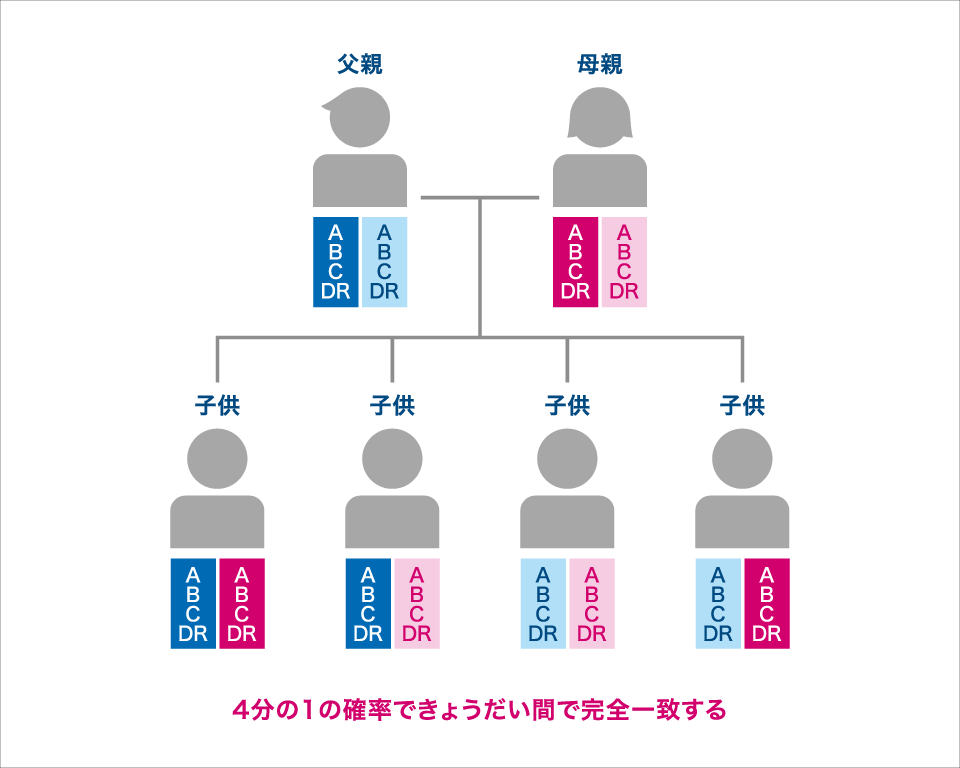

HLAにはいくつかの抗原が存在し、さらに1つの抗原の中でも多くの種類が存在しています。このため、抗原の組み合わせは膨大になることが知られています。その多様な組み合わせの中でも、造血幹細胞移植では現在のところ、特にHLA-A、-B、-C、-DRの4種類の抗原を重要視しています。このようなHLAの型は両親から半分ずつを遺伝的に受け継いでおり、父由来と母由来合わせて8つのHLAの型が一致しているドナーさんを探すことになります。

正常な造血幹細胞を持ち、患者さんとHLA型がおおむね一致している健康な人がドナー候補になります。HLA型が一致している確率の高いご家族(特に兄弟・姉妹)の中から優先的に候補を探し、見つからない場合は、骨髄バンクや公的さい帯血バンクを通じてドナーさんを探します。

兄弟・姉妹間でもHLA型の全てが一致する確率は4分の1、血のつながりのない人同士では数百~数万分の1とされています。そのため、HLAが8つとも全て合致するドナーさんが見つからない場合は、患者さんの疾患状況に応じて、一致するHLA抗原が7つ以下でも移植が実施されることがあります。また、さい帯血移植ではHLA型のA、B、DRの6抗原で適合度を判断し、2つが一致しなくても移植が可能とされています。

日本骨髄バンクでドナー登録し、ドナー候補になるには、年齢や体重、既往疾患など制限がありますが、血のつながりのあるご家族の場合、年齢などの条件を満たしていなくても医師の判断で移植が可能な場合があります。

国立がん研究センター:がん情報サービス(2024年5月1日アクセス)

https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/HSCT/hsct01.html

一般社団法人日本造血・免疫細胞療法学会(2024年5月1日アクセス)

https://www.jstct.or.jp/modules/patient/index.php?content_id=4

厚生労働省 赤ちゃんを出産予定のお母さんへ(臍帯血関連情報)(2024年5月1日アクセス)

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/ishoku/saitaiketsu.html

公益財団法人日本骨髄バンク 患者さんとご家族のための骨髄バンクハンドブック(2024年5月1日アクセス)

https://www.jmdp.or.jp/pdf/recipient/jmdp_handbook.pdf

造血幹細胞移植情報サービス

https://www.bs.jrc.or.jp/bmdc/medicalpersonnel/m5_05_05_hla.html