動画:GVHDとは(長さ:2分38秒)

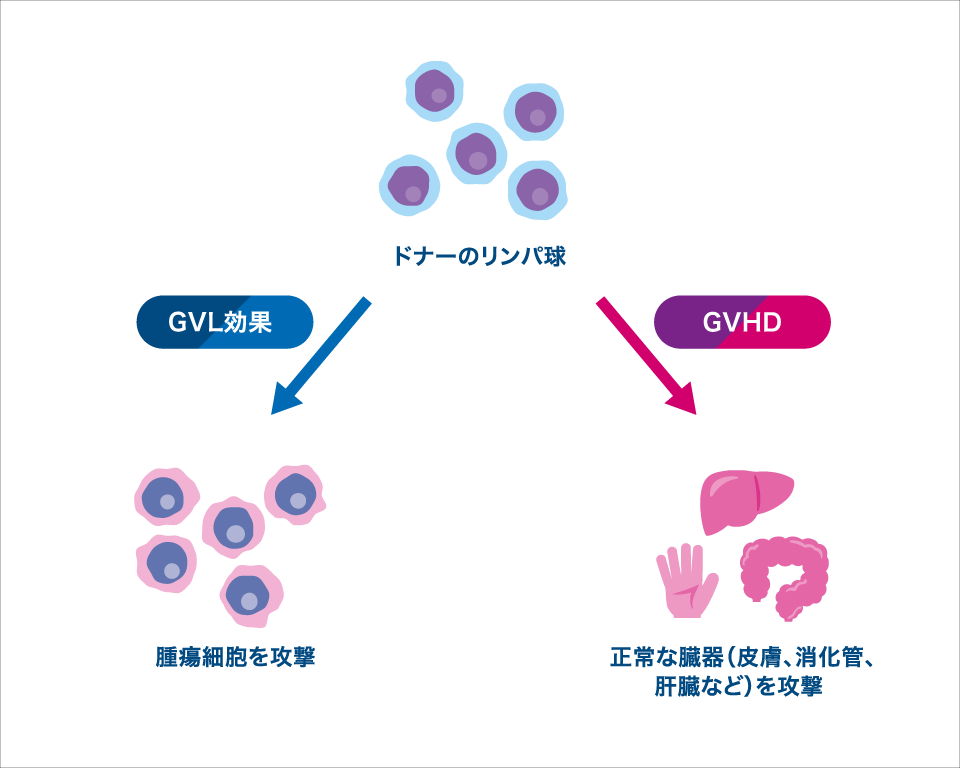

移植片対宿主病(graft versus host disease:GVHD)は、同種造血幹細胞移植に特有の合併症であり、移植(輸注)された造血幹細胞に含まれるドナー由来のリンパ球が、患者さん(レシピエント)の臓器を異物と認識し攻撃することによっておこります。

この免疫反応にはよい側面もあります。そもそも同種造血幹細胞移植は、ドナー由来のリンパ球が、患者さんの体内に残っているがん細胞を攻撃する効果(GVL効果)を期待して行われるからです。

したがって、GVL効果を可能な限りそこなわないよう、患者さんの状態に合わせてバランスを考慮しながら、GVHDに対する予防や治療方法が選択されることも多いです。

GVHDには、移植後の比較的早期におこる急性GVHDと、時間がたってからおこる慢性GVHDがあり、両者は発症のメカニズムが異なると考えられています。そのため、症状や対策、治療方法も異なってきます。

出典:国立がん研究センターがん情報サービス 造血幹細胞移植の副作用・合併症(https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/HSCT/hsct03.html)(2024年5月1日アクセス)より作図

主に皮膚、肝臓、消化管に障害があらわれます。症状は、発疹、黄疸、腹痛、下痢、吐き気・嘔吐、食欲不振などです。

移植後に急性GVHDがおこらないように、また、おこっても重篤にならないように、化学療法の組み合わせや免疫抑制薬の使用によって予防が行われます。

治療方法は、軽症の場合は免疫抑制薬の量を調整したり、皮膚に対するステロイド外用剤(塗り薬)を使用したりします。中等症以上の場合、ステロイドの内服や点滴による治療が行われます。ステロイドだけでは効果が不十分な場合などは、その他の免疫抑制薬を組み合わせながら治療にあたることがあります。

炎症に加えて、組織が線維化(固くなり、こわばること)するという特徴があります。大まかな目安としては移植後3ヵ月以降に発症することが多いですが、発症の時期ではなく症状で判断します。下記のように全身にさまざまな症状があらわれます。

皮膚にかゆみのある発疹が出て、乾燥したり、硬くなったりします。皮膚の色が黒くなったり、色が抜けて白っぽくなったりすることもあります。髪の毛や体毛が抜けることも珍しくありません。

また、正常な爪の成長がさまたげられ、爪が薄い、伸びない、小さい、欠ける、うねができるといった症状があらわれることがあります。

唾液が出にくくなり、口腔内が乾燥し、粘膜障害や痛み、味覚障害がおこることがあります。口内炎もできやすく、痛みで食事や歯磨きをしにくくなることもあります。

涙が出にくくなり、ドライアイになることがあります。その他、充血や目の痛みなどの症状があらわれることもあります。

食べ物を飲み込みにくくなったり、吐き気や嘔吐、下痢がおこりやすくなったりします。特徴的な所見ではありませんが、体重減少などもおこりやすくなります。

喘息のような咳嗽をしたり、労作時に息切れがしやすくなったりすることがあります。

筋膜が硬くなることで、関節の曲げ伸ばしが難しくなったり、力が入りにくくなったりします。

できものができたり、かゆみや痛み、排尿障害がおこったりします。

動画:慢性GVHDの治療(長さ:1分40秒)

軽症の場合は、皮膚に対して外用剤(塗り薬)、眼に対して点眼薬(目薬)などのように、部位ごとに局所療法を行います。中等症~重症の場合は、内服薬や点滴を用いた全身治療を行います。

全身治療では、免疫抑制剤を減量中の発症であれば元の量に戻したり、ステロイド内服を新たに加えるような一次治療が行われます。感染症や骨密度の低下などの副作用に注意しながら治療を進めます。

一次治療で効果不十分と判断されると、二次治療が行われます。

二次治療としては、近年、GVHDの過剰な免疫細胞に作用する薬(BTK阻害薬、JAK阻害薬、ROCK2阻害薬)が使用できるようになり、患者さんの状況に応じて選択されます。

また、医療機関によっては、血液を体の外に流し白血球に対して光による処理を行う体外フォトフェレーシス(ECP)を行うことがあります。

動画:日常生活での注意点・対応策(長さ:4分36秒)

慢性GVHDは、退院後におこることもあります。このため退院後も定期的な(場合によっては頻回の)外来通院が必要となります。慢性GVHDが重症化したり、生活への影響が大きくなったりする前に、患者さん自身でも体調の変化に気づくことも重要となります。

また、症状によっては、セルフケアで生活への影響を軽減することもできます。

気になる症状があれば医療スタッフに伝えるとともに、セルフケアについても相談するようにしましょう。

下記はセルフケアの一例です。

皮膚が刺激に弱くなっている可能性があるため、直射日光や外的な刺激をなるべく避けるようにしましょう。

皮膚を保護するために、日焼け止めを使う、帽子や長袖・長ズボンなどで露出を防ぐ、保湿剤を使うなどの工夫をしましょう。

また、感染症を防ぐためには、皮膚を清潔に保つ必要があり、毎日のシャワーやお風呂が重要です。熱すぎない温度で優しく洗うようにしましょう。

ステロイドの外用剤(塗り薬)を使う場合があります。主治医や薬剤師の指示にしたがって使用してください。

ハンドクリームやオイルを使ってマッサージするなど、保湿を心がけましょう。ひび割れでひっかかるときはコート剤で爪を保護しましょう。

眼が乾く、ゴロゴロする、視界がぼやける、まぶしい、痛むといった症状があれば、眼科医の診察を受けましょう。

点眼薬(目薬)や涙の排出を抑える涙点プラグ、治療用コンタクトレンズを使うことがあります。また、眼の乾燥を防ぐために、メガネやドライアイ用ゴーグルが有効な場合もあります。

感染症対策のためにも、口の中の清潔さとうるおいを保つようにしましょう。刺激を避け、やわらかい歯ブラシを使う、保湿剤を使うなどの工夫を心がけましょう。定期的に歯科医の診察を受けることも重要です。

栄養バランスの取れた食事を心がけ、アルコールや刺激の強い食事は避けるようにしましょう。下痢がおきたときには水分を取るようにしましょう。

肺にGVHDがあらわれると、呼吸障害で生活に支障をきたし、悪化すると命にかかわることがあります。

咳や息苦しさ、息切れなどがある場合は、早めに受診するようにしましょう。

国立がん研究センター:がん情報サービス(2024年5月1日アクセス)

https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/HSCT/hsct03.html

一般社団法人日本造血・免疫細胞療法学会(2024年5月1日アクセス)

https://www.jstct.or.jp/modules/patient/index.php?content_id=21

https://www.jstct.or.jp/modules/patient/index.php?content_id=37

https://www.jstct.or.jp/modules/facility/index.php?content_id=37