造血幹細胞移植の約3ヵ月後以降にあらわれる合併症を「晩期合併症」といいます。なかには、移植の数年後から数十年後にあらわれるもの、QOLを低下させるものや命にかかわるものがあり、患者さんの社会復帰のハードルになることがあります。

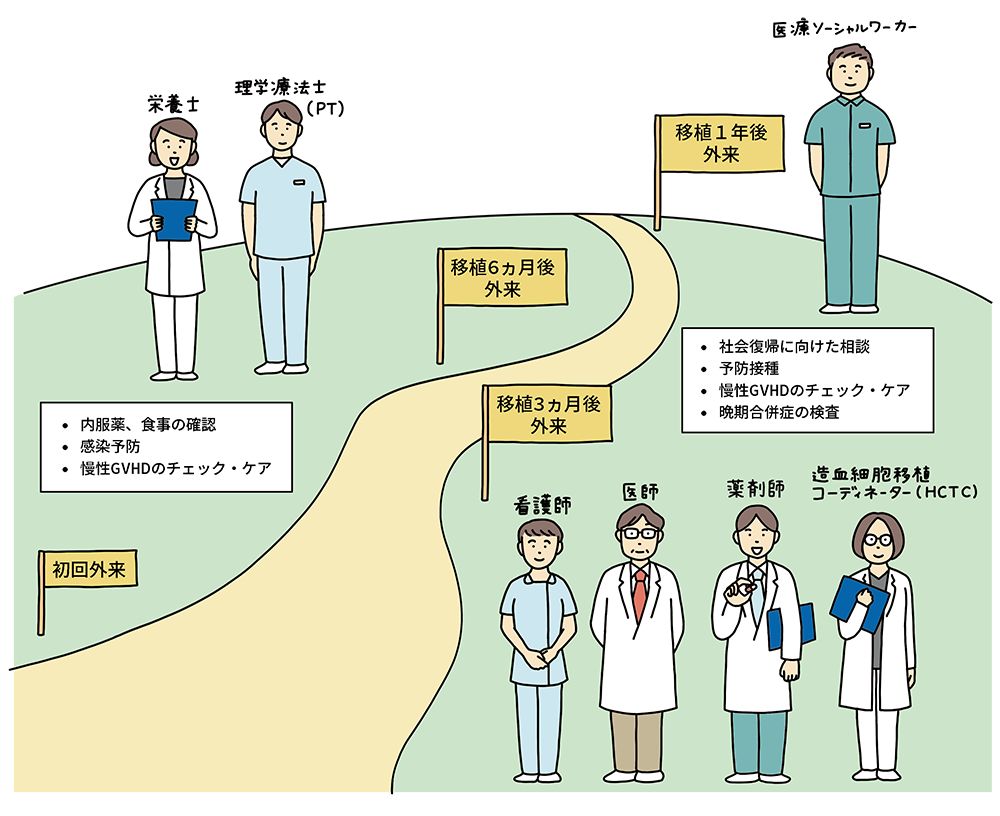

移植を行う多くの医療機関では、晩期合併症がおこらないかを観察し、適切な対処や治療を行うため、「長期フォローアップ(LTFU)外来」を設けて、患者さんの長期的・継続的なサポートをしています。

主に下記のようなものがあり、必要に応じて治療が行われます。

(慢性GVHDについてはこちら)

甲状腺機能異常がおこり、倦怠感、体重増加、月経異常などがあらわれることがあります。また、脂質代謝異常、糖尿病などの内分泌疾患になることもあります。

小児の場合、成長ホルモンの量が少ないために身長が伸びなかったり、性腺機能異常がおこり、思春期の第二次性徴があらわれなかったりします。この場合、成長ホルモンの補充療法が行われることがあります。

骨粗しょう症(骨の密度が少なくなり、骨がもろく、骨折しやすくなる)や血管障害による骨壊死がおこることがあります。

造血幹細胞移植を受けた患者さんは、移植後数年から数十年後に、心筋症、不整脈、うっ血性心不全、虚血性心疾患などになるリスクが高いといわれています。定期的に心臓の検査が必要です。

移植後比較的早期におこる血液がんと、時間がたってからおこる固形癌のリスクがあるといわれています。早期発見のためにも、LTFU外来や健診・人間ドックなどを利用しながら、定期的な検査を心がけましょう。

腎機能が低下し、慢性腎臓病になることがあります。進行性の場合は透析が必要になることもあるため、定期的な検査で腎機能をチェックする必要があります。

角結膜炎、白内障などがおこることがあります。

移植を行う医療機関では、長期にわたる移植のサポートとして、診察や検査、治療を行う長期フォローアップ(LTFU)外来を設けていることがあります。専門の医師や学会で研修を受けた看護師が対応しており、各種検査やセルフチェック・セルフケアの指導を行っています。専門的な検査と治療が必要な場合には、さまざまな診療科と連携して、患者さんに適した医療を届けます。また、社会復帰についての相談もソーシャルワーカーなどが対応します。

受診のタイミングは、退院後初回、3ヵ月後、6ヵ月後などと期間を決めて行う場合や、症状や日常生活上の問題などがあらわれたら必要に応じて行う場合があります。

なお、幼児や小児で造血幹細胞移植を受けた場合、移植後数年後にあらわれた疾患が移植による晩期合併症であると気づきにくいことがあります。そのため、小児がんを扱っている医療機関の一部では、小児期に造血幹細胞移植を経験した患者さん向けにLTFU外来が設けられています。

国立がん研究センター:がん情報サービス(2024年5月1日アクセス)

https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/HSCT/hsct03.html

一般社団法人日本造血・免疫細胞療法学会(2024年5月1日アクセス)

https://www.jstct.or.jp/modules/patient/index.php?content_id=36