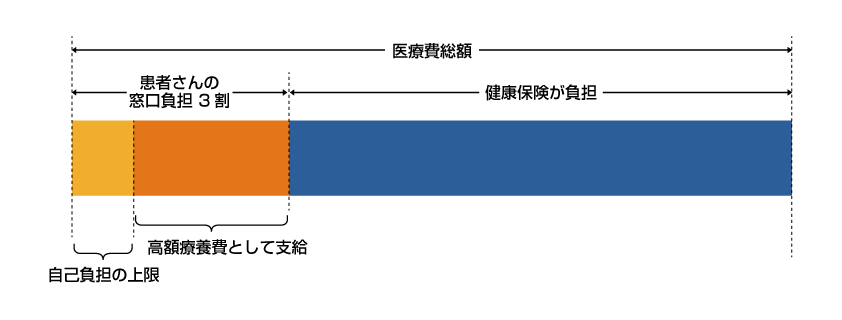

診察費や治療費、検査費、薬剤費などをすべて合計した医療費に対して健康保険に加入している患者さんの負担は、年齢や所得により割合が異なるものの、多くの患者さんでは3割程度になります。しかし、造血幹細胞移植では、3割負担であっても患者さんの負担金額はかなりの額になってしまいます。そこで、患者さんが負担する医療費に上限を設けた、高額療養費制度があります。限度額適用認定証が提示できなかった場合や複数の医療機関を受診した場合などで一部負担金が自己負担限度額を超えてしまった場合は、健康保険に申請するとその超えた額が「高額療養費」として払い戻されます。

ただし、食事代や差額ベッド代などは対象になりません。

注1:病院や薬局では「マイナ保険証(健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)」または「資格確認書」を提示して本人提示をすることで、事前の手続きなく、自己負担限度額以上の支払いが不要になります。また、70歳未満の方と70歳以上の非課税世帯等の場合には、事前に保険証の発行機関(国民健康保険であれば市役所等、政府管掌であれば協会けんぽ等)から「限度額適用認定証」(市民税課税世帯)「限度額適用・標準負担額減額認定証」 (市民税非課税世帯)の交付を受けることによって、病院窓口での支払額が自己負担限度額で済みます。ただし、未納保険料がある場合利用できませんので、加入する健康保険組合などにお問い合わせください。

注2:「マイナ保険証」や「限度額適用認定証」を提示しない場合は、従来どおりの手続きとなります(窓口でお支払い後、高額療養費の支給申請をして、支払った窓口負担と限度額の差額が、後日、加入している健康保険組合などから支給されます)。

自己負担上限額は、年齢や所得によって異なります。

| 適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) |

|---|---|

| 年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得*901万円超 |

252,600円+(医療費-842,000円)×1% |

| 年収約770万円~約1,160万円 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |

167,400円+(医療費-558,000円)×1% |

| 年収約370万円~約770万円 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |

80,100円+(医療費-267,000円)×1% |

| ~年収約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |

57,600円 |

| 住民税非課税者 | 35,400円 |

*:旧ただし書き所得:前年の総所得金額等から住民税の基礎控除額を差し引いた所得

| 適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | ||

|---|---|---|---|

| 外来(個人ごと) | |||

| 現役並み | 年収約1,160万円~ 標準報酬月額83万円以上 課税所得690万円以上 |

252,600円+(医療費-842,000円)×1% | |

| 年収約770万円~約1,160万円 標準報酬月額53万円以上 課税所得380万円以上 |

167,400円+(医療費-558,000円)×1% | ||

| 年収約370万円~約770万円 標準報酬月額28万円以上 課税所得145万円以上 |

80,100円+(医療費-267,000円)×1% | ||

| 一般 | 年収156万~約370万円 標準報酬月額26万円以下 課税所得145万円未満等 |

18,000円 (年144,000円) |

57,600円 |

| 住民税 非課税等 |

Ⅱ住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |

| Ⅰ住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |

15,000円 | ||

出典:厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ(2025年3月15日アクセス)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

1人あたり1回分の窓口負担額では上限額を超えない場合でも、複数回の受診や、同じ世帯で同じ医療保険に加入している方の受診についても、窓口負担額が一定額を超えた場合に申請をすれば、その超えた金額が後で払い戻されます。また、過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

自治体によっては独自の医療費助成制度があり、医療機関の窓口での支払額が高額療養費の負担上限額より低くなる場合がありますので、詳細については、お住まいの自治体に問い合わせてください。

高額療養費の支給を受ける権利は、診療を受けた月の翌月の初日から2年で消滅してしまいます。しかし、逆に言えば、2年間の消滅時効にかかっていない高額療養費であれば、過去にさかのぼって支給申請することができます。

申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族の1年間で支払った医療費が一定の金額 (図2を参照)を超えると、確定申告を行うことで所得税の還付や住民税の軽減を受けることができます。

確定申告では、支払った医療費を基に計算した金額を所得控除額として給与所得や事業所得から控除することができます。住民税は、別途手続きをする必要はなく、医療費控除の適用を受けた年度に対応する年の納付額が軽減されます(住民税は前年の所得に応じて課せられるため、2024年度の所得に対して医療費控除を受ける場合には2025~2026年に支払う住民税が軽減されます)。

医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告書に添付する必要があります。会社員や公務員の方が行う年末調整では医療費控除として所得税の還付を受けることはできません。

医療費控除の対象となる医療費の要件として、以下を満たす必要があります。

1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること

2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります)

保険適用外(自費診療)の医療費も、治療を目的とした医療費であれば医療費控除の対象となります。保険適用外の医療費は高額になりやすいので、医療費控除を利用して負担を減らすとよいでしょう。

医療費控除の対象になるのかどうか迷う場合、所轄税務署にご相談ください。

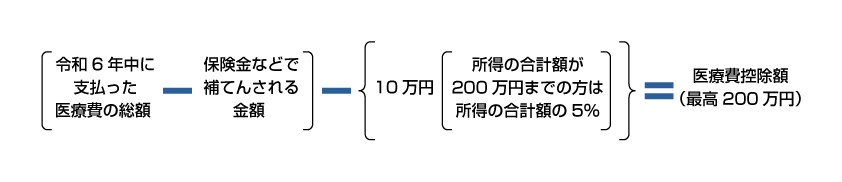

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)となります。

出典:国税庁 令和5年分確定申告特集(2025年3月15日アクセス)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-koujo.htm

支払った医療費の総額には、骨髄バンクへ支払ったコーディネート費用や保険適用内外の治療費・薬剤費、通院費、入院時の部屋代や食事代、在宅療養の費用などが含まれます。入院時の着替えや洗面具、差額ベッド代などは医療費控除の対象にはなりません。保険金などで補てんされる金額には、生命保険や損害保険から支払を受ける医療保険金や入院費給付金などが含まれます。公的医療保険から支払われる傷病手当金や会社から支払われる見舞金などは含まれません。

一定の医療費の支払いに該当する金額は10万円ですが、所得が200万円未満の場合に総所得金額の5%を超えた部分が医療費控除として所得控除できます。

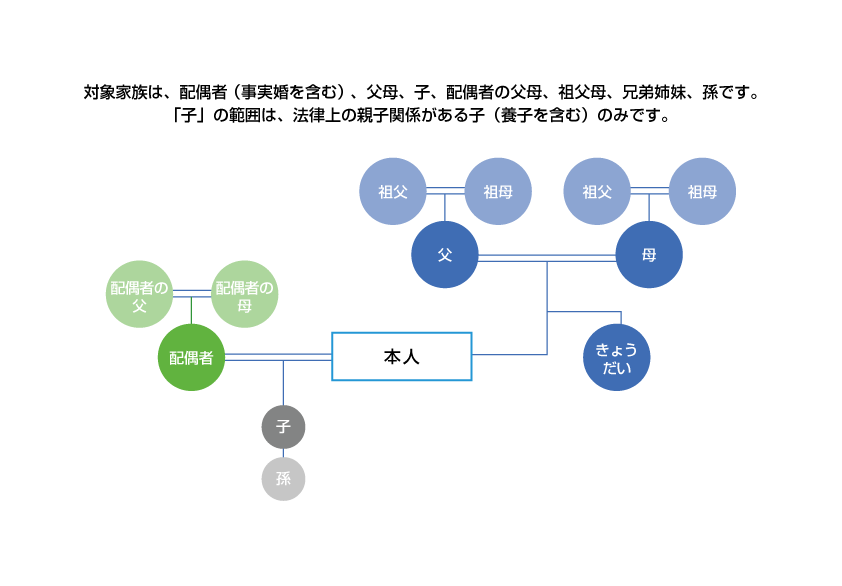

医療費控除の対象になる費用は、ご自身のほか、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も医療費控除の対象になります。なお、生計を一にする配偶者やその他の親族は、自身とかならずしも同居している必要はなく、あくまでも自身が生活費を支出している親族のことをいいます。

医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等した確定申告書を所轄税務署に提出します。マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報をマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、該当項目に自動入力することができます。なお、医療費の領収書は自宅で5年間保管する必要があることに注意しましょう。

国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)(2025年3月15日アクセス)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm?referral=awd_rps_shiharaichoush

会社員や公務員などを対象に、入院やその後の療養生活で休職した期間の生活をサポートするために支払われる給付金です。被用者保険に独自のもので、国民健康保険にはない制度です。

休職している間、1日につき日額の給与の3分の2にあたる額が支給されます。支給される期間は、通算で1年6ヵ月です。

支給の条件としては、以下をすべて満たす必要があります。

手続きは、勤務先経由で被用者保険の窓口に書類を提出します。まずは勤務先の担当部署に相談してみましょう。

国立がん研究センター:がん情報サービス 生活費等の助成や給付など(2025年3月15日アクセス)

https://ganjoho.jp/public/institution/backup/allowance.html

障害年金は、病気やけがによる後遺症で日常生活や就労が困難な場合などに支給されます。現役世代の方も含めて受け取ることができる年金で、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求できます。障害厚生年金には、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

なお、障害認定基準「血液・造血器疾患による障害」では、さまざまな慢性GVHDによる症状は「慢性GVHD」として総合的に認定するとされています。

障害基礎年金

障害厚生年金

| 1級 | 日常生活のほとんどのことが、他人の介助がなければできない 身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない(あるいは行うことが制限されている) 入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られる |

|---|---|

| 2級 | 日常生活に著しい困難があり、労働はできない(必ずしも他人の助けは必要でない) 家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできるが、それ以上の重い活動はできない(あるいは行うことが制限される) 入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られる |

| 3級 | 労働に著しい制限がある、あるいは、労働に著しい制限を加える必要がある 日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある |

|

昭和31年4月2日以後生まれの方 |

昭和31年4月1日以前生まれの方 |

子の加算額 |

|---|---|---|---|

1級 |

1,020,000円 |

1,017,125円 |

2人まで: 3人目以降: |

2級 |

816,000円 |

813,700円 |

|

|

配偶者の加給年金額 |

|---|---|---|

1級 |

(報酬比例の年金額)×1.25 |

234,800円 |

2級 |

(報酬比例の年金額) |

|

3級 |

(報酬比例の年金額) |

最低保証額: |

※報酬比例の年金額:年金の加入期間やこれまでの給与等に応じて決まります。詳しくは年金事務所でご確認ください。

日本年金機構 障害年金(2025年3月15日アクセス)

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

介護休暇・介護休業は、労働者が家族の介護が必要なときに取得できる休みで、育児・介護休業法によって定められており、年次有給休暇とは別に取得することができます。

労働者が要介護状態にある家族の介護や世話をするための休暇です。日雇いを除く労働者が対象となりますが、労使協定を結んでいる場合には入社6ヵ月未満、1週間の所定労働日数が2日以下は対象外となります。対象家族が1人の場合には年5日、対象家族が2人以上の場合には年10日を上限として、1日または時間単位で取得できます。

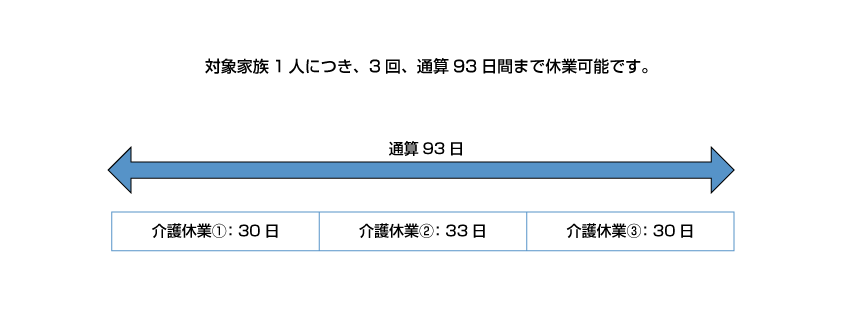

労働者が要介護状態にある家族の介護をするための休業です。日雇いを除く労働者が対象となりますが、労使協定を結んでいる場合には入社1年未満、1週間の所定労働日数が2日以下、加えて申出の日から93日以内に雇用期間終了の場合は対象外となります。また、有期雇用の場合には、取得予定日から起算して、93日を経過する日から6ヵ月を経過する日まで労働契約が満了されることが明らかでないことが条件となります。対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割して取得できます。また、一定条件を満たせば、休業開始時における月額賃金の67%の介護休業給付金が支給されます。その申請にあたっては、事業主を経由してハローワークに申請します。

厚生労働省 介護休業について(2025年3月15日アクセス)

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/closed/index.html

厚生労働省 介護休暇について(2025年3月15日アクセス)

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/holiday/index.html