造血幹細胞移植にたどり着くまでに患者さんはさまざまな決断を迫られ、移植が決まると多くの検査や診察、治療に追われます。また、移植後も副作用・合併症、再発の不安、お金のことや日常生活への影響などから、長期にわたって心身ともに大きな負担を感じることもあるでしょう。

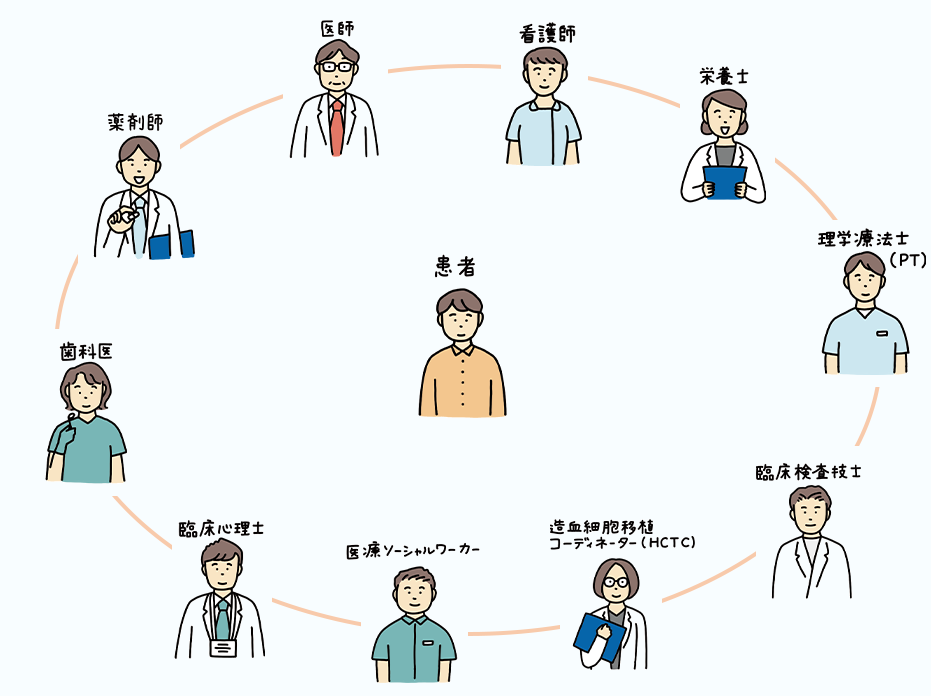

そのため、造血幹細胞移植では移植前から移植後までさまざまな専門家が連携して、患者さんやご家族に寄り添い、1つでも多くの負担が軽減できるようにサポートします。

造血幹細胞移植では患者さんの担当医を中心に、各専門分野の医師が連携します。

主に血液内科や造血幹細胞移植科などの医師が移植チームの中心となり、スタッフの連携を図ります。患者さんやご家族の意向に沿いながら造血幹細胞移植の治療計画を立て、検査や移植を実施します。

小児の患者さんの場合は、小児科の担当医も連携し治療の経過を見守ります。

がんや造血幹細胞移植にまつわる精神的な悩みや不安に、専門的に対応します。

ドナーさんに対して健診や説明などを行い、造血幹細胞の採取を実施します。採取後のフォローも行います。

造血幹細胞の採取に必要な全身麻酔の管理を担当します。

移植前から移植後のあらゆる段階で、患者さんやご家族に寄り添い療養生活をサポートします。入院中は病棟看護師が患者さんのケアにあたります。退院後も、GVHDなどの移植後のさまざまな問題に対応するため、長期フォローアップ(LTFU)外来を担当する看護師がケアに当たることもあります。

薬の特徴や情報を把握し、点滴や内服薬など、医師の指示のもとに薬剤を用意します。患者さんに対して、治療で使用される薬剤の効果や投与方法、副作用などを分かりやすく説明し、治療後も定期的にコミュニケーションを取りながら、副作用や合併症の影響がないかを確認します。また、医師や看護師など、他のスタッフとも情報を共有し、患者さんの状態に合わせた薬剤の選択や投与方法を提案することもあります。

治療の副作用で十分に食事がとれないことの多い患者さんを、食事・栄養面でサポートします。患者さんの病状に合わせた食事を工夫します。

体力・筋力が低下している患者さんに移植後にスムーズに回復いただくようリハビリのプランを立て、指導を行います。

移植前後の血液検査や心電図、超音波検査(エコー)、肺機能検査などの検査を担当し、医師と連携します。

移植を受ける患者さんやご家族、ドナーさんに対して移植の流れやメリット・デメリット、移植後の経過を分かりやすく説明し、それぞれが納得したうえで意思決定できるよう公正に支援します。また、移植にかかわる院内のスタッフや公的バンク、他の医療機関などと連携し、造血幹細胞の採取・移植が円滑に進むようにスケジュール調整をします。

経済的な問題や心理的、社会的な問題に対して、さまざまな制度や資源を活用できるよう患者さんとご家族をサポートします。

精神科医と同様に精神的な悩みや不安に専門的に対応します。

移植前後は口の中の粘膜が傷つきやすくなり、虫歯や歯周病、口内炎などができると、感染症や強い痛みを引き起こす原因になります。移植前から口の中のメンテナンスをしたり、ケアの方法を指導したりします。移植後もGVHDでドライマウスなどが生じることがあり、治療後の口腔内のトラブルにも対処します。

一般社団法人日本造血・免疫細胞療法学会(2024年5月1日アクセス)

https://www.jstct.or.jp/modules/patient/index.php?content_id=3