プロフィール

加治 由佳子さん登山中、体調に異変を感じ、医療機関を受診したところ、2015年に骨髄異形成症候群(MDS)と診断され、妹から同種造血幹細胞(末梢血幹細胞)移植を受けた。退院後は元気に生活していたが、2017年に急性骨髄性白血病(AML)を再発し、弟からハプロ移植(HLA半合致同種造血幹細胞移植)を受けた。二度にわたる造血幹細胞移植後、どちらのケースにおいてもGVHD(移植片対宿主病)に悩まされたが、現在は回復している。

登山中、体調に異変を感じ、医療機関を受診したところ、2015年に骨髄異形成症候群(MDS)と診断され、妹から同種造血幹細胞(末梢血幹細胞)移植を受けた。退院後は元気に生活していたが、2017年に急性骨髄性白血病(AML)を再発し、弟からハプロ移植(HLA半合致同種造血幹細胞移植)を受けた。二度にわたる造血幹細胞移植後、どちらのケースにおいてもGVHD(移植片対宿主病)に悩まされたが、現在は回復している。

普段は大学の職員として勤務しており、趣味は登山やスキー、旅行と、活動的な生活を送ってきました。息子には重度の障害があり寝たきりのため、夫が主夫として家事全般と息子の介護をしてくれていますが、息子の体調がよいときには3人でよく旅行もしていました。

私は仕事も頑張っていましたし、趣味も遊びも全力で楽しんでおり、まさに病気とは無縁の人生でした。

体の異変に気付いたのは2015年7月の登山中でした。何度も登っているその山は、普段なら休憩を取らずに40分程度で登頂できるのですが、その日は、歩き始めてから10分ほどで足が思うように動かなくなり、頭痛もし始めました。息切れもひどくなり「これはただ事じゃない」と感じすぐに下山、翌日近くの病院を受診しました。先生からは、ビタミンD不足と診断されたのですが、直感的に「このまま放ってはおけない」という思いがあり、母がお世話になっている主治医に相談し、精密検査を受けた結果、骨髄異形成症候群(MDS)であることが分かりました。

先生からの告知の内容は、「5年生存率は20%」という極めて深刻なものでしたが、「自分は絶対にその20%に入るぞ!」「私は絶対に大丈夫」という思いが強かったので、前向きに治療に臨みました。

先生からは、「生きるためには移植しかない」と説明を受け、入院後抗がん剤治療はせず、すぐに移植前処置が始まりました。ありがたいことに、妹と弟がHLA(ヒト白血球抗原)検査をしてくれ、妹がフルマッチだったため、同種造血幹細胞(末梢血幹細胞)移植を受けました。移植後は約3ヵ月の入院を経て晴れて退院。退院から1年後リハビリも兼ねて、仕事を再開し、その3ヵ月後には完全復帰できたのでとても嬉しかったですね。

最初の入院から2年後の2017年、WT1検査やPET検査の結果、今度は急性骨髄性白血病であることが分かりました。

一度目の病気が分かったときにも驚きやショックはありましたが、再発が分かったときはそれ以上に大きなショックを受けました。「もう一度社会復帰できるのだろうか」という大きな不安を感じたのも事実です。それでもやはり、やるしかないと思い、移植のための準備が始まりました。

前回の検査で、弟はHLAが半分しか一致していませんでしたが、それでも移植ができると聞き、今度は弟からハプロ移植(HLA半合致同種造血幹細胞移植)を受けることになりました。一度目の移植を受けた病院とは別に、ハプロ移植の実績を持つ有名な大学病院があるのですが、主治医からその病院をご紹介いただき、二度目の移植はそちらで受けることになりました。

一度目の移植後は、急性GVHD(移植片対宿主病)の症状が出て唇や喉がひどく腫れてしまい、薬を飲むことさえ一苦労でした。また皮膚には痒みを伴う発疹が出て、体中ボリボリとしょっちゅう掻いていましたね。

二度目の移植後は経過もよく元気に過ごしていたのですが、しばらくして急に下痢がひどくなり、約1ヵ月絶食になってしまいました。加えて、皮膚の発疹や足の浮腫、ドライアイなど、次々と症状が出てしまい、それらを抑えるための点滴を行ったのですが、効き始めるまでに時間がかかりつらい状態がしばらく続きました。

結局約7ヵ月間の入院期間を経て退院しました。退院後は実家で療養していたのですが、今度は慢性GVHDの症状が出てしまいました。左足に激痛を感じたため調べてもらうと大腿骨頭壊死と言われ、しばらく杖がないと歩けない状態となりました。

また白内障になり両目を手術したり、肺炎を起こしたりと、慢性症状にも度々悩まされました。軽い脳梗塞も起こすなど、とにかく不調続きでしたが、現在は無事職場に戻りフルタイムで働いています。

ただ、現在も免疫抑制剤は服用しており、状態を見ながら服用量を変えてもらっています。将来的には免疫抑制剤をやめられたらと思っていますが、減薬はなかなかスムーズにはいきません。それでも、再発ではないのだし、この程度で済んでいてよかったと思うようにしています。

初めて受けた病気の告知では、生存率の低さに驚きやショックも受けましたが、「絶対生きてやる」という思いが強かったので、治療に対する悩みや迷いは一切ありませんでした。そのため、夫にはあまり深刻にならずにさらっと伝え、友人や同僚たちにも感情的になることなく淡々と伝えました。夫からは「治療したら治るんやろ」と軽く言われたのですが、むしろその軽さがよかったです。友人からは「頑張って治療して、それでもあかんかったらしゃあないやん」と言ってもらったのですが、その一言でも気持ちが楽になり、前向きに治療に臨むための大きな力になりました。

入院中は、両親をはじめ、近くにいる友だちがよく会いに来てくれたことや、他県に住む中学校時代の同級生が集まって千羽鶴を折ってくれたことなどが励みになりました。同僚たちは、職場で起こった面白いエピソードを毎日のようにSNSで送ってくれたので、それらを見ていつもくすっと笑っていました。

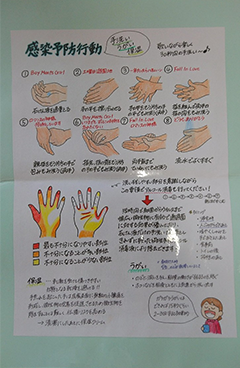

また、私を担当してくれた看護実習生といろいろな話をしている中で、私の好きな歌に合わせた「手洗いパンフレット」を手作りしてくれ、とても嬉しかったです。今でも大切な宝物として大事にしています。

そういう周りの温かい好意ややさしさは大きな励みになったと感じています。

1人の時間は、日記を書いたり、本を読んだり、SNSに投稿したりと、さまざまなことをしていましたが、私と同じように闘病している方から「1日に3つ、よかったと思ったことを書くとよい」と教わり、書き始めました。探してみると、入院中でもよいことは結構見つかるものだし、感謝できることもあります。よいことを聞いたなと思いました。体調が悪い日は「よいこと」のハードルを下げるといくらでも出てきます。「目が開くだけでありがたいな」「天気がよくて嬉しいな」「インターネットで注文したものを部屋に届けてくれるなんて、ありがたいな」と。

「1日3つ」を書き出すことは、一度目の入院中に日課として行っており、二度目の入院中はお休みしていましたが、最近また書き始めました。

病気が分かってからずっと「私は絶対に大丈夫」と自分に言い聞かせていました。それがどのような作用をもたらしたのかは分かりませんが、「やるしかない」「乗り越えよう」という気持ちの原動力の1つになっていたと思います。

また、私は自分の病気について本やインターネットで調べることは一切ありませんでした。たとえ詳しく調べたとしても、やること(治療)は決まっているし、自分にできることなどほとんどないのだから主治医を信じてお任せすればよい、と考えていました。結果的にそれでよかったと思っています。

病気を経て変わったこともあります。それまでは、仕事が終わり帰宅してからもせわしなく動き、少し無理してでも「今日のうちに終わらせてしまおう」と頑張っていたところがありました。今では、夜はくつろぐ時間だと思いゆっくり過ごすようになりました。睡眠も大切にしています。

また、趣味の登山についても、一度目の治療後は「また山に登りたい、登らないとあかん」という気持ちがあり、義務的にトレーニングを行っていましたが、今はそんなに無理しなくてもよいなと考えるようになりました。今の自分にできることを、無理なく、楽しくできればよいなと思います。